9.9元能买到“五粮液笔试题材料包”吗?官方回

栏目:行业动态 发布时间:2025-10-31 10:19

9.9元能买到“五粮液笔试题材料包”吗?官方回应:任何机构和个人无权提供评审材料!律师:也许吧...

9.9元能买到“五粮液笔试题材料包”吗?官方回应:任何机构和个人无权提供评审材料!律师:或涉嫌诈骗

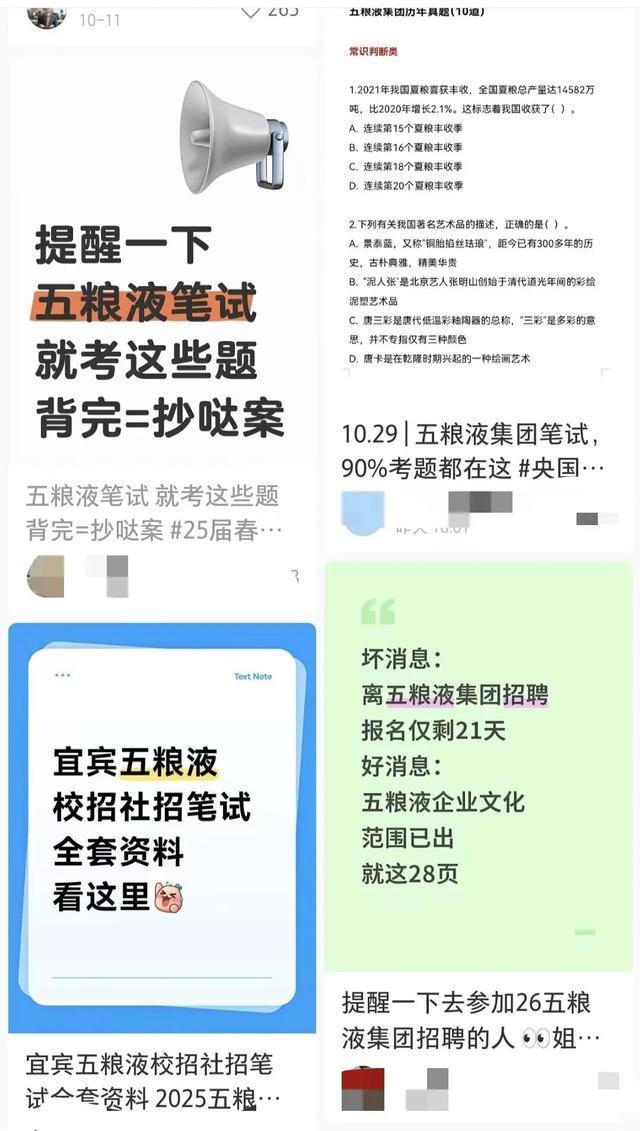

来源:羊城晚报 近日,各大酒企秋季招聘正在进行中。 9月29日,五粮液在官网发布2025年下半年社会招聘和校园招聘公告。但与此同时,社交平台上出现了大量兜售所谓“五粮液笔试题”的交易者。有的商家还打出“五粮液笔试只考这些题,背了就等于抄答案”等标语。事实上,记者询问发现,五粮液官网的招聘公告称,该公司不收取任何招聘费用。本公司不允许任何组织或个人进行招聘或培训服务也不允许任何组织和个人制作试题、模拟题及其他考试材料。任何关于“找关系”、“交费”、“培训就能进去”等宣传,都是骗局!有律师表示,如果卖家未经五粮液许可,复制、出售正题以获取利润,则涉嫌侵犯公司的复制权、发行权;而如果卖家声称销售“五粮液真实招揽题”,但伊宾本塔并非真正的正版招揽题,而是在网上拼凑出的问题,吸引消费者购买,其行为就构成虚假宣传甚至欺诈消费者。在社交平台上出售信息的商家。图源网络不到10元就能买到五粮液笔试卷?在某社交平台上,羊城晚报记者搜索发现,大量商家正在销售所谓的五粮液集团酒类产品。备考材料,包括笔试、面试题及答案分析等,价格从5至60元到40至50元不等。一些商家还打出了“五粮液笔试只考这些题,说‘它们’就是抄答案”等标语。记者花费9.9元随机购买了商家出售的“五粮液笔试题材料包”。与客服交谈时,记者询问试题来源,记者回答称,是根据历届考生的记忆,在公司各地组织的。记者询问“围绕公司整理”是否指纳入公开信息,记者表示“不限于公开内容,不进行编译”。记者下单后,商家立即发送了网盘链接。相关内容包括笔试讲义、基础知识、技能测试、app申请论文,甚至提交问题。个性方面还不错。记者查阅了记者购买的五粮液银行问答发现,其中包含与五粮液集团相关的内容,包括集团历史、文化、酿造工艺等简介,但真伪难以辨认。此外,大部分内容与五粮液和酒文化无关,还包括与高等数学、中国语言文学、机械、通信相关的讲义。试题方面,记者购买的五粮液试题,在人力资源、营销、生产技术人员等各个岗位的笔试试题中,商家出具的文件中有详细说明。其中有一些还与五粮液有关,比如“五粮液的主要卖点是什么?”一般来说,虽然卖家发来的文件很大,但相关的部分却很少。加盟五粮液集团。部分内容是每个主题的复习材料。五粮液回应:从未允许任何机构和个人提供审核材料。在五粮液官网,记者找到9月29日发布的招聘及社会招聘公告。第九条规定:招聘过程中,公司不收取任何费用。公司未授权任何机构或个人代其进行招聘服务,也未授权任何机构或个人制作试题、模拟题等考试材料“找关系”、“交费”、“通过培训即可进入”等都是骗局!10月30日,记者致电五粮液集团,接线员表示并不知道所谓的“五粮液真题”,只好向负责招聘的工作人员询问。随后,记者多次拨打招聘热线,但无人接听电话。五粮液此前对媒体表示,抖音、小红书等平台在各大企业招聘高峰期,在“测试询问”、“包装培训”的诱导下,利用自媒体向应聘者赚钱。针对此类情况,五粮液高度关注,发现以五粮液名义涉嫌诈骗的,将立即向公安机关报案;其次,五粮液官网发布声明称,“任何机构和个人均无权代表其招聘或提供信息,任何此类行为均属欺诈行为”。三是在各大平台进行投诉,并组织员工跟进澄清。律师:商家出售“拼凑”试题的商家涉嫌欺诈消费者。广东国鼎律师事务所何胜廷律师分析,对于网络销售“招聘题”,需要从两方面着手:考虑:商业秘密和版权。如果网上购买的正版题经确认是五粮液招聘复习题,且内容设计合理,体现了内容的个性化选择,具有原创性,则可能是受版权法保护的作品。如果卖家未经五粮液许可,复制并销售正版试题以获取利润,则涉嫌侵犯公司的复制权和发行权。如果五粮液在设计招聘问题时包含了公司的人员选拔方向、内部规章制度等不对外公开的信息,且公司内部有保密要求,也可能被列为商业秘密,受法律保护。另外,如果卖家声称出售“五粮液招聘试题”,但所销售的并非真正的招聘试题,而是网上试题拼凑而成,目的是为了吸引眼球。消费者购买时,其行为构成虚假宣传甚至欺诈消费者。他表示,目前,网络平台销售的“正版企业招聘题”、“公务员内幕信息”真伪难辨,容易侵犯企业权益、误导消费者,也影响招聘考试的正常秩序。原因在于,大多数网络销售材料以“高通过率”和“高真题重复率”为噱头,但实际上只是网上信息的拼凑,未转化的消费者花钱购买。他建议平台加强监管。一方面,交易者未经许可出售相关信息,侵犯了商家的合法权益。平台有责任采取措施防止侵权。另一方面,一些商家明知自己销售的信息是虚假的含有虚假宣传,可能影响消费者权益。平台也有责任。避免此类欺诈。然而,不可否认的是,一些交易者使用“记忆版本”和“组织版本”来逃避分析。真题和备考材料之间的界限很模糊,有时很难准确区分它们。一些交易者还通过私人渠道进行交易,以避免平台监管。他建议,对于那些正在找工作的人来说,应该更加仔细地考虑诸如“内幕消息”和“包裹登陆”等网络销售说法。如果他们过于依赖这些信息,他们可能会偏离主要的备考方向,最终影响他们的求职。此外,如果购买的信息实际上属于公务员的商业秘密或机密内容,即使求职者不是违规行为的来源,作为购买者,他仍然可能面临潜在的风险。配合调查等风险。为此,建议大家在准备求职时,重点关注官方渠道,如公司官网的职位描述、官方发布的材料等,避免轻信不安全的信息。来源 |羊城晚报、羊城学校、金羊网 正文 |王俊杰

特别声明:以上内容(如有则包括照片或视频)由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。

注:以上内容(包括图片和视频,如有)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为社交媒体平台,仅提供信息存储服务。

9.9元能买到“五粮液笔试题材料包”吗?官方回应:任何机构和个人无权提供评审材料!律师:或涉嫌诈骗

来源:羊城晚报 近日,各大酒企秋季招聘正在进行中。 9月29日,五粮液在官网发布2025年下半年社会招聘和校园招聘公告。但与此同时,社交平台上出现了大量兜售所谓“五粮液笔试题”的交易者。有的商家还打出“五粮液笔试只考这些题,背了就等于抄答案”等标语。事实上,记者询问发现,五粮液官网的招聘公告称,该公司不收取任何招聘费用。本公司不允许任何组织或个人进行招聘或培训服务也不允许任何组织和个人制作试题、模拟题及其他考试材料。任何关于“找关系”、“交费”、“培训就能进去”等宣传,都是骗局!有律师表示,如果卖家未经五粮液许可,复制、出售正题以获取利润,则涉嫌侵犯公司的复制权、发行权;而如果卖家声称销售“五粮液真实招揽题”,但伊宾本塔并非真正的正版招揽题,而是在网上拼凑出的问题,吸引消费者购买,其行为就构成虚假宣传甚至欺诈消费者。在社交平台上出售信息的商家。图源网络不到10元就能买到五粮液笔试卷?在某社交平台上,羊城晚报记者搜索发现,大量商家正在销售所谓的五粮液集团酒类产品。备考材料,包括笔试、面试题及答案分析等,价格从5至60元到40至50元不等。一些商家还打出了“五粮液笔试只考这些题,说‘它们’就是抄答案”等标语。记者花费9.9元随机购买了商家出售的“五粮液笔试题材料包”。与客服交谈时,记者询问试题来源,记者回答称,是根据历届考生的记忆,在公司各地组织的。记者询问“围绕公司整理”是否指纳入公开信息,记者表示“不限于公开内容,不进行编译”。记者下单后,商家立即发送了网盘链接。相关内容包括笔试讲义、基础知识、技能测试、app申请论文,甚至提交问题。个性方面还不错。记者查阅了记者购买的五粮液银行问答发现,其中包含与五粮液集团相关的内容,包括集团历史、文化、酿造工艺等简介,但真伪难以辨认。此外,大部分内容与五粮液和酒文化无关,还包括与高等数学、中国语言文学、机械、通信相关的讲义。试题方面,记者购买的五粮液试题,在人力资源、营销、生产技术人员等各个岗位的笔试试题中,商家出具的文件中有详细说明。其中有一些还与五粮液有关,比如“五粮液的主要卖点是什么?”一般来说,虽然卖家发来的文件很大,但相关的部分却很少。加盟五粮液集团。部分内容是每个主题的复习材料。五粮液回应:从未允许任何机构和个人提供审核材料。在五粮液官网,记者找到9月29日发布的招聘及社会招聘公告。第九条规定:招聘过程中,公司不收取任何费用。公司未授权任何机构或个人代其进行招聘服务,也未授权任何机构或个人制作试题、模拟题等考试材料“找关系”、“交费”、“通过培训即可进入”等都是骗局!10月30日,记者致电五粮液集团,接线员表示并不知道所谓的“五粮液真题”,只好向负责招聘的工作人员询问。随后,记者多次拨打招聘热线,但无人接听电话。五粮液此前对媒体表示,抖音、小红书等平台在各大企业招聘高峰期,在“测试询问”、“包装培训”的诱导下,利用自媒体向应聘者赚钱。针对此类情况,五粮液高度关注,发现以五粮液名义涉嫌诈骗的,将立即向公安机关报案;其次,五粮液官网发布声明称,“任何机构和个人均无权代表其招聘或提供信息,任何此类行为均属欺诈行为”。三是在各大平台进行投诉,并组织员工跟进澄清。律师:商家出售“拼凑”试题的商家涉嫌欺诈消费者。广东国鼎律师事务所何胜廷律师分析,对于网络销售“招聘题”,需要从两方面着手:考虑:商业秘密和版权。如果网上购买的正版题经确认是五粮液招聘复习题,且内容设计合理,体现了内容的个性化选择,具有原创性,则可能是受版权法保护的作品。如果卖家未经五粮液许可,复制并销售正版试题以获取利润,则涉嫌侵犯公司的复制权和发行权。如果五粮液在设计招聘问题时包含了公司的人员选拔方向、内部规章制度等不对外公开的信息,且公司内部有保密要求,也可能被列为商业秘密,受法律保护。另外,如果卖家声称出售“五粮液招聘试题”,但所销售的并非真正的招聘试题,而是网上试题拼凑而成,目的是为了吸引眼球。消费者购买时,其行为构成虚假宣传甚至欺诈消费者。他表示,目前,网络平台销售的“正版企业招聘题”、“公务员内幕信息”真伪难辨,容易侵犯企业权益、误导消费者,也影响招聘考试的正常秩序。原因在于,大多数网络销售材料以“高通过率”和“高真题重复率”为噱头,但实际上只是网上信息的拼凑,未转化的消费者花钱购买。他建议平台加强监管。一方面,交易者未经许可出售相关信息,侵犯了商家的合法权益。平台有责任采取措施防止侵权。另一方面,一些商家明知自己销售的信息是虚假的含有虚假宣传,可能影响消费者权益。平台也有责任。避免此类欺诈。然而,不可否认的是,一些交易者使用“记忆版本”和“组织版本”来逃避分析。真题和备考材料之间的界限很模糊,有时很难准确区分它们。一些交易者还通过私人渠道进行交易,以避免平台监管。他建议,对于那些正在找工作的人来说,应该更加仔细地考虑诸如“内幕消息”和“包裹登陆”等网络销售说法。如果他们过于依赖这些信息,他们可能会偏离主要的备考方向,最终影响他们的求职。此外,如果购买的信息实际上属于公务员的商业秘密或机密内容,即使求职者不是违规行为的来源,作为购买者,他仍然可能面临潜在的风险。配合调查等风险。为此,建议大家在准备求职时,重点关注官方渠道,如公司官网的职位描述、官方发布的材料等,避免轻信不安全的信息。来源 |羊城晚报、羊城学校、金羊网 正文 |王俊杰

特别声明:以上内容(如有则包括照片或视频)由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。

注:以上内容(包括图片和视频,如有)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为社交媒体平台,仅提供信息存储服务。 上一篇:艾迪

下一篇:没有了